قصة حارة باب شرقي في دمشق

سمير عنحوري

حديثي

هذا له قسمان، الأول يحكي قصة حي القيمرية، وهو سرد تاريخي أكاديمي

لهذا الحي الكبير في دمشق. وما حارة باب شرقي إلا جزء منه. أما القسم

الثاني فيتناول نظرتي الشخصية للأحداث والوقائع التي سمعتها وعرفتها

منذ ولادتي في هذه الحارة في أواخر الأربعينيات من القرن الماضي حتى

نهاية الستينيات منه، علمًا بأن هذه القصة تنتمي إلى الذاكرة الذاتية

في سرد وقائعها التي نظرتُ إليها وأدركتها بطبيعة الحال من زاوية فردية

ووجهة نظر شخصية، والذاكرة تخطئ أحيانًا.

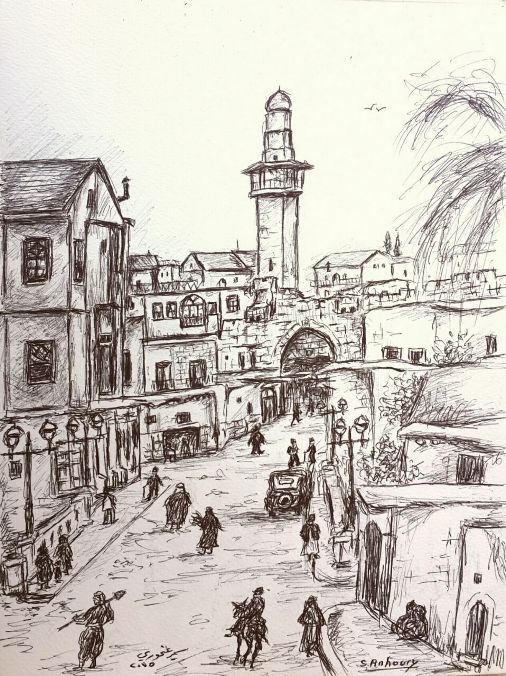

باب توما عام 1930

القسم الأول: حي القيمرية في دمشق

تقع حارة باب شرقي داخل سور المدينة، وهي امتداد الطريق المستقيم

Via Recta

أو شارع مدحت باشا من الغرب إلى الشرق، يصل بينهما الخراب والسلطاني

وصولاً إلى الباب الروماني القديم للمدينة "الباب الشرقي". كما أن لهذه

الحارة امتدادًا آخرًا نحو الشمال هو حارة باب توما التي تنتهي بدورها

عند "باب توما" وهو أيضًا باب روماني قديم لمدينة دمشق. وقد امتدت هذه

الحارة في بداية القرن العشرين خارج السور القديم نحو الشمال لتشكل حي

القصاع الجديد الذي ينتهي عند ساحة العباسيين.

إن هذه الحارات الثلاث تشكل بمجموع حاراتها وأزقّتها الضيقة ما يُسمَّى

"الحي المسيحي" في دمشق، الذي يتصل بدوره غربًا بقلب المدينة عبر شارع

العمارة ومسجد الأقصاب أو (مزّ القصب)، وشارع مدحت باشا.

إن حي القيمرية من أقدم أحياء دمشق سكنه المسيحيون والمسلمون واليهود

على مختلف مذاهبهم وطوائفهم. وقد تميَّز هذا الحي في القرن التاسع عشر

بأهمية خاصة بسبب موقعه وكثافة سكانه وازدهار صناعاته وتجارته وحرفه

وثقافة أهله حتى أُطلِقَ عليه اسم (القيمرية الهند الصغيرة)، وأيضًا

بما يربط سكانه من روح التضامن ومن صلات اجتماعية رفيعة المستوى على

كافة المستويات المادية والاقتصادية والاجتماعية والفنية، مما أسهم في

تقدم هذا الحي ورقيِّه العمراني والسكاني وإلى "رغبة الكثيرين في

الإقامة والاستقرار في هذا الحي الجميل والانتساب والمصاهرة مع إحدى

عائلاته" (سعاد أبو أذان).

وهنا تجدر الإشارة إلى نقطتين هامتين في تاريخ هذا الحي العريق، كان

لكل منهما ولأسباب مختلفة تأثيرًا سلبيًا في وقت من الأوقات على هذا

المجتمع الشبه المتكامل بما كان يتمتع به من نشاط تجاري وإبداع فني

وصناعي وتلاحم إنساني, أوَّلها وأهمُّها حادثة عام 1860 المؤسفة التي

طالت المسيحيين وحدهم، وخلاصتها:

قيام رعاع المسلمين والدروز على نصارى دمشق وقتلهم ونهبهم وإلقاء النار

خمسة أيام في حيِّهم حتى خرب كلُّه، جرى هذا في مدينة التسامح واللطف.

فسوَّد الأشقياء سمعة دمشق، بعد أن عاش المواطنون قرونًا في صفاء

وولاء. وخسرت دمشق ألوفًا من البيوت المسيحية هاجرت إلى بيروت وقبرص

ومصر واستوطنوها استيطانًا قطعيًا. (محمد كرد علي، دمشق مدينة السحر

والشعر).

أما النقطة الثانية فهي أن العلاقة الوثيقة التي جمعت سكان هذا الحي

المنتمون إلى الديانات التوحيدية الثلاث لم ترْقَ مع الأسف عبر الزمن

عن مستوى التعايش الاجتماعي والعملي لتنتج فكرًا وثقافة مشتركة ومميزة

كما حصل في قرطبة وغرناطة في القرن الثالث عشر.

تعافى الحي المسيحي بعد أن خسر حوالي 4500 من سكانه الذين قُتِلوا،

وحوالي 2000 آخرين هاجروا إلى البلاد المجاورة، وأعاد من بقي منهم في

دمشق، أي نصف السكان تقريبًا، إحياء وإعمار حيِّهم خلال عشرة سنين أو

أكثر بقليل. فأعيد بناء الكنائس التي أُحرِقَت جميعها، والبيوت التي

نُهِبَت ثم أُحرِقَت، وفُتِحَت المتاجر والمعامل والدكاكين والمدارس

التي توقف نشاطها لمدة سنتين تقريبًا، عاش السكان خلالها بواسطة

التعويضات المالية والمساعدات الإنسانية التي وردتها من الدولة

(العثمانية) ومن جهات محلِّية وأجنبية.

وقد جَبَت الحكومة الأموال غرامة على أهل الشام المتورطين للتعويض على

المنكوبين، وقد بلغت الخسائر مليون وربع مليون من الليرات، لم يصل إلى

من أريدت معاونتهم مما جُبِيَ بهذا الاسم أكثر من الربع، وضاع الربع

الثاني إلى النفقات، واختلس الربع الثالث عمال الحكومة، وأصاب صيارفة

اليهود الربع الرابع. وكانت الخسارة عظيمة على الحكومة وعلى رعاياها من

المسلمين والنصارى. (المصدر السابق نفسه)

وببلوغ عام 1875 اكتمل مشروع إعادة البناء للبيوت والكنائس والمدارس

الخ... علمًا بأن عددًا من البيوت أُعيدَ بناؤها على الطراز العثماني

المتأخر المتأثر بالطراز المعماري الأوروبي والإيطالي خاصة. فجاءت

نوافذها وشرفاتها مفتوحة على العالم الخارجي، وتفتقد إلى دار سماوية

وبركة مياه كما هي الحال في البيوت الدمشقية التقليدية.

رافق هذه الحقبة من الزمن فترة ازدهار لمدينة دمشق بسبب تعيين الدولة

ولاة "عصريين" راغبين بالتنظيم والتطوير، وكان من هؤلاء الولاة

المصلحين مدحت باشا وناظم باشا وراشد باشا... تمَّ خلال ولايتهم فتح

الطرقات والأسواق والشوارع، وإنشاء أبنية رسمية جميلة ومؤسسات للخدمات

العامة: مدارس، إدارة البريد، قصر العدل، محطة سكة الحديد، الترامواي،

جرّ الكهرباء، والمياه... الخ.

خسرت قوات المحور وحليفتها تركيا الحرب العالمية الأولى (1914 – 1918)

فانهارت الإمبراطورية العثمانية وتم تقسيمها واحتلالها من قِبَلِ

الحلفاء المنتصرين فرنسا وبريطانيا واليونان. انفصلت الولايات العربية

عن الدولة العثمانية أو ما تبقى منها، وتأسَّسَت الدولة السورية

العربية الأولى بزعامة الأمير فيصل بن الحسين، وتضم بلاد الشام (سورية

ولبنان وفلسطين). لم تدم هذه التجربة السياسية الأولى طويلاً فقد سارعت

الدول الاستعمارية فرنسا وبريطانيا عام 1920 إلى احتلالها عسكريًا

وتقسيمها بموجب ما يسمى بـ"نظام الانتداب". فحكمت فرنسا سورية ولبنان،

بينما حكمت بريطانيا فلسطين والعراق والأردن.

حارة باب شرقي عام 1900

الجزء الثاني: حارة باب شرقي

صَحَت بلاد الشام في منتصف القرن التاسع عشر من سبات ثقافي وخمود حضاري

عميق على أفكار النهضة الأدبية والاجتماعية العربية، وتنبَّهت إلى

القضايا السياسية والقومية التي كانت تعصف في ذلك الوقت في أوروبا مع

نشوء دول حرة وقوية منها ألمانيا وإيطاليا وبلجيكا وغيرها...، كما

أدَّى انتشار المدارس والجامعات في دمشق وبيروت إلى اتساع آفاق العلم

والثقافة عند الآلاف من الشباب والشابات المؤمنين بالنهضة الشرقية

ودوافعها الفكرية والقومية، مستوحين من ثقافة الغرب ونهضته العلمية

والصناعية، يأخذون منها ما يفيد تطلعاتهم لتحقيق مستقبل يتَّصف

بالحداثة والقوة والكرامة، دون التنازل عن قيمهم الأخلاقية والثقافية

الشرقية الموروثة، فخورين بماضيهم دون الانزلاق إلى عالم الأحلام

والأوهام وتمجيد الماضي على حساب المستقبل.

نال حي القيمرية بشكل عام والحي المسيحي بشكل خاص منذ منتصف القرن

التاسع عشر قسطًا وافرًا من نظام التعليم الخاص والعام في كافة العلوم

والمستويات بما فيها تعلُّم اللغات الأجنبية الفرنسية والإنكليزية، مما

أهَّل عددًا لابأس به من الطلاب المميزين إلى متابعة دراستهم الجامعية

في شتى الاختصاصات الأدبية والعلمية في كبرى جامعات أوروبا والولايات

المتحدة، إذا سمحت الحالة المادية لعائلاتهم بذلك، ثم العودة إلى وطنهم

سورية لوضع محصِّلتهم العلمية والثقافية في خدمة المصلحة العامة

والتطوُّر في بلادهم.

نشأتُ في هذا الحي ضمن عائلتين يحيط بهما جو مميَّز من العلم والثقافة

إذ كانت عائلة العنحوري تضم بين أفرادها منذ عشرات السنين مجموعة من

التجار والأدباء والعلماء والمترجمين والمحامين والقضاة. أما عائلة

الكاتب وهم أهل والدتي فقد نهلوا العلم ومعرفة اللغات الأجنبية في

مدارس الحي ومارسوا التجارة وهواية الفن (الرسم) والموسيقى مع العزف

على بعض الآلات الموسيقية كالعود والبيانو والأكورديون. كما مارست

هاتان العائلتان الدمشقيتي الأصل منذ بدايات القرن التاسع عشر حتى

أيامنا هذه "هواية" السفر والهجرة إلى البلاد العربية المجاورة لبنان

وفلسطين ومصر وكذلك إلى أمريكا وفرنسا وإنكلترا وغيرها من البلاد

الأجنبية، وذلك حسب الظروف والأحداث.

علمت منذ طفولتي الأولى أسماء زعماء العالم الذين كانوا يخوضون في ذلك

الوقت معارك الحرب العالمية الثانية، وكذلك أسماء بعض الزعماء العرب في

سورية الذين ناهضوا الانتداب الفرنسي في سبيل تحقيق الاستقلال. كانت

تلك الأحداث العالمية والمحلية تشغل الناس، يتداولون أخبارها في البيوت

والمحلات والطرقات والمقاهي، متخوِّفين من قرب دنوها إلينا بسبب

المعارك الطاحنة التي كانت تدور رحاها في شمال أفريقيا بين الألمان

والحلفاء مع تواجد الجيوش البريطانية بكثافة في مصر وفلسطين.

كان لي منذ طفولتي ميلاً للوحدة والخلوِّ بالنفس أجد فيهما مجالاً

لممارسة هوايتي للقراءة والرسم إضافة للملاحظة الدقيقة والعفوية

للأشياء والأشخاص ضمن عالمي الضيق في البيت والمدرسة والحارة. فلاحظت

مبكرًا شغف "الكبار" بقضايا السياسة وتتبع أخبارها وأحداثها اليومية

بواسطة الجرائد والصحف أو بواسطة المذياع "الراديو" الذي ندر وجوده في

البيوت في ذلك الزمن، وإمكانيتهم العجيبة في تقمُّص دور الشخصيات

السياسية والعسكرية البارزة وإطلاق الآراء القطعية في إدارة العالم

وحروبها انطلاقًا من حيث يجلسون في البيت أو المكتب أو المقهى وخاصة

مقهى "قصر البللور" في القصاع، فيتحول كل منهم حسب اتجاهاته الشخصية

إلى "رومل" أو "روزفلت" أو "مونتغومري" أو "تشرشل" أو "ستالين" وحتى

"تشانغ كاي تشيك" زعيم الصين. ومن الواضح أننا نحن الشرقيون بقينا على

هذا النحو حتى الآن بفارق استعمال أجهزة الإعلام الحديثة كالتلفاز

والهاتف الجوال والإنترنيت... الخ.

كان عالمنا أخي مروان وأنا، وهو يكبرني بأقل من سنتين، يقتصر في هذه

الفترة من حياتنا أي فترة الطفولة الأولى على العائلة والأقارب وبعض

الأصدقاء لأهلنا وكان أغلبهم يقطن في الحي نفسه. وقد توسع عالمنا هذا

بعض الشيء عندما ذهبنا إلى المدرسة، هذا العالم الجديد الذي يمتاز

بقواعده الخاصة وبالتنوع البشري والديني والمذهبي الذي يؤلِّف نسيجه

الاجتماعي والإنساني والوطني.

كان بيتنا ذا الطراز الشرقي التقليدي استراتيجيًا للغاية بسبب موقعه في

وسط حارة باب شرقي ومقابل حارة الزيتون، يطل على مدخلها من نوافذه

الكبيرة الكائنة في الطابق الأول، التي كانت تشكل مركزًا ممتازًا

لمشاهدة أو مراقبة الحياة اليومية والحركة الدائمة في حارة الزيتون حيث

تتواجد فيها بطريركية الروم الكاثوليك والمدرسة البطريركية "الفضيلة

والعلم" التابعة لها وكذلك الكنيسة الكبيرة واسمها "سيدة النياح"

وتُعتبَر مع الكنيسة "المريمية" للروم الأورثوذكس أكبر وأجمل كنائس

دمشق.

تبنَّى أغلبية سكان الحي منذ العشرينيات من القرن الماضي اللباس

الأوروبي والعادات الغربية التي تتناسب مع تطور الحضارة والزمن، لكنهم

لم يتخلوا في أعماق نفوسهم وفي علاقاتهم العائلية والاجتماعية عن

تقاليدهم وثقافتهم الشرقية الموروثة التي تتماشى مع روح العصر لا بل

تضيف إليها طابعًا خاصًا ونكهة مميزة.

صورة مأخوذة لبعض أهالي باب شرقي وباب توما في أحد فنادق بعلبك

[1]

كنت أشاهد من يلبس الطربوش إلى جانب من يلبس القبعة الافرنجية، ومن

يلبس القنباز أو الشروال في حانوته أو ورشته أو كونه بائع متجول أو

سائق عربة أو دابة إلى جانب من يرتدي الزي الإفرنجي ليذهب إلى مكان

عمله في مكتبه أو في الدائرة الحكومية التي يعمل فيها، كما أشاهد سيدات

وبنات الحارة يرتدين جميعهن اللباس الأوروبي إلى جانب بعض النساء

العاملات في الحي أو المارات في سبيلهن يرتدين الزي القروي الخاص بهن

أو الملاية السوداء. كنت أشاهد وألاحظ هذه المتناقضات ولا أستغربها، إذ

كانت تُعتبَر أمرًا عاديًا وطبيعيًا في حياتنا اليومية.

من أهالي باب شرقي وباب توما مؤرخة في 19 أيار 1929 ، تصوير ادمون شار

[2]

ومن ذكريات طفولتي في هذه الحارة بعض الأحداث أو الشخصيات المميزة

(بنظري) أو الفولكلورية التي أبقت انطباعًا دائمًا في ذاكرتي، تمر تحت

أنظاري بشكل خاطف (فلاش) كما يمر الفيلم السينمائي عندما تتسارع حركته،

وسأبدأ بالأحداث وما أكثرها مع ضرورة اختصارها وسرد البعض منها لتجنب

الملل عند قراءة النص.

عرفت البرد القارس في الشتاء في المدرسة التي كانت تجاور السور الخارجي

للمدينة وقد تم بناء بعض غرفها على أعلى السور، وكذلك البرد في البيت

حيث شاهدت الدلف وتسرب الأمطار أحيانًا من السطح إلى داخل الغرف مع

محاولة احتوائها ضمن عدد من الأوعية موزعة على أرض الغرفة. وكانت

التدفئة بواسطة مدفأة "صوبيا" تعمل على الحطب أو قطع "البيرينا" وهي

عبارة عن مواد مضغوطة سريعة الاشتعال، وكنا نلبس

في الشتاء بنطال طويل "غولف

Golf

" المزموم تحت الركبة وبنطال قصير

Short

في الصيف، وكذلك قبعة من قش أو من فلّين

casque

colonial

للحماية من الشمس. وقد تزامنت هذه الفترة في ذاكرتي مع السنين الأخيرة

من الحرب العالمية الثانية. وكانت أيام تعيسة نوعًا ما من تقنين عام في

المواد الغذائية والكهرباء وتوزيع السكر الأسمر اللون والخبز المائل

إلى السواد، وطلي زجاج النوافذ بـ"النيلة الزرقاء" لإخفاء النور ليلاً

خوفًا من الغارات الجوية الألمانية إن حصلت!!

وأذكر بشكل خاص يوم استقلال سورية وعيد الجلاء والاحتفالات التي

رافقتها على مدى عدة أيام، وكنا نحمل بأيدينا عصًا من القنَّب تحمل

العلم السوري مطبوعًا على الورق. وكذلك "السيران" مع الأهل والأصدقاء

أيام الأحد في فصل الربيع فتنقلنا عربات الخيل، وما أجمل الجلوس فيها،

إلى بساتين الغوطة أو إلى "منشية دمر"...

وكان من دواعي فرحنا وسرورنا العارم ركوب الترامواي الكهربائي يوم

الأحد لتصحبنا والدتي أنا وأخي إلى السينما لحضور عرض الساعة الثالثة

بعد الظهر لمشاهدة الأفلام الفكاهية تمثيل لوريل وهاردي أو شارلي شابلن

أو أفلام "طرزان" الذي كان يقوم بدوره بطل السباحة العالمي جوني

ويسمللر، أو بعض أفلام "الكوبوي" أي رعاة البقر الأمريكيين أو أفلام

القرصان وزورو وروبن هود وغيرها تمثيل تيرون باور أو ايرول فلين أو

دوغلاس فيربانكس وغيرهم. كما أذكر بشكل خاص عرض فيلم عربي في سينما

روكسي (الأهرام حاليًا) كان عنوانه "كرسي الاعتراف" تمثيل يوسف وهبة

وفيلم أميركي آخر أفزعني جدًا وسبب لي كوابيس ليلية لعدَّة أيام وهو

فيلم "فرانكشتاين" تمثيل بوريس كارلوف. وكان يدعونا في فصل الصيف أحد

الأقرباء عند انتهاء العرض السينمائي لتناول "الشوكولامو" اختصاص مقهى

الواحة

"Oasis"

المجاور لسينما "روكسي"، أو البوظة في فندق "أوريانت بالاس" جانب محطة

الحجاز، المجاور لسينما "عائدة".

كان أيضًا من دواعي سروري السماع إلى "الغراموفون" في بيتنا

و"الكوانات" الموسيقية الأجنبية المسجلة على الفينيل الأسود (78 دورة)

صنع

His

master voice

مع صورة كلب جالس مقابل بوق الغراموفون، أو إلى أسطوانات (كوانات

بيضافون) وكانت أكثرها على ما أذكر تسجيلات موسيقى وغناء عربية، وكنت

أُطرب فقط لسماع صوت أسمهان وهي المغنية التي لا زلت أعتبرها حتى الآن

من أجمل أصوات المغنى العربي، أو سماع خالي شارل كاتب يعزف في المنزل

على البيانو الأسود اللون (صنع ألماني) أو على الأوكورديون صنع

"Hohner"

الشهير، وقد دعته مؤسسة الإذاعة السورية في عام 1948 على ما أذكر إلى

العزف منفردًا على هذه الآلة في استديوهات الإذاعة السورية الذي كان

موقعها آنذاك في شارع النصر (جمال باشا).

ومن الأحداث الهامة في حياتنا العائلية التي جرت في النصف الثاني من

الأربعينيات من القرن الماضي وصل مياه الفيجة إلى بيتنا وكنا سابقًا

نبتاع مياه الشرب يوميًا من الساقي حسن وهو من أهالي جرمانا ليحملها

إلينا بعد ضخِّها يدويًا من الفيجة الموجودة في حارة الزيتون إلى جانب

الكنيسة، ضمن وعاءين من تنك (تنكة) يحملهما على كتفيه بواسطة عارضة

خشبية تتدلى تنكة من كل طرف منها، ثم يفرغهما في منزلنا ضمن جرة أو

جرَّتين من الفخار وتستعمل هذه المياه للشرب، بينما تستعمل مياه البئر

لسقاية الأشجار والأزهار وشطف الدرج والدار. وكان الحدثان الهامان

الآخران شراء راديو "فيليبس" من محل كناكري وكان محله على ضفة بردى

مقابل دار السرايا، وبرَّاد كبير أمريكي الصنع

"General Electric"

من محل كتّانة في الحريقة مما حدَّ من استعمال "النملية" في البيت.

أخيرًا وليس آخرًا فإني لا زلت أذكر بدقة ووضوح عملية شراء الحطب

لتموين البيت بالوقود اللازم في فصل الشتاء. كان بائعو الحطب جمَّالة

جوَّالين يأتون إلى الحارة في زمن معين في آخر الصيف وينادوا بصوت عال

على بضاعتهم. فينزل فرد من أفراد العائلة إلى الطريق للمساومة وتحديد

الكمية المطلوبة التي كانت تحدِّد بوحدة "القنطار". فيُركع الجمَّالون

جمالهم ويتم تنزيل "الحِمِل" من جذوع الأشجار المقطوعة فيتم وزنها

بواسطة ميزان روماني محمول على الكتف، ثم يذهب الجمَّالون بجمالهم

ويبقى الحطَّابون المرافقون لهم وتبدأ على جانب الطريق عملية تقطيع

جذوع الأشجار من خشب الجوز والمشمش والزيتون بواسطة الفأس لتحويلها إلى

قطع حسب القياس المطلوب ثم نقلها إلى داخل الدار لتخزينها بشكل منتظم

في القبو أو في الغرفة المعدَّة لهذا الغرض. كنَّا نراقب أنا وأخي ونحن

مشدوهون ومعجبون بأولئك الحطَّابين ذوي العضلات المفتولة والأجسام

المتعرِّقة وهم يهوون بقوة بفأسهم الثقيل على الجذع المُرمى عند

أقدامهم بحركة منتظمة ومتتالية مصحوبة في كل مرة "بعنَّة" أو صوت قوي

ومخنوق بذات الوقت صادر أثناء الجهد من أعماق الحنجرة.

لا يمكن كتابة أو سرد قصة حارة باب شرقي دون ذكر العنصر الحي فيها وهم

السكان الذين يعيشون أو يعملون ضمن حدودها. كان هناك عدد من الحوانيت

والدكاكين منتشرة على طرفي الطريق الرئيسي للحارة يلاحظ فيها حركة

دائمة أثناء النهار، تخمد عند الليل فلا يسمع فيها حركة أو صوت يذكر،

وكان أكثر الدكاكين عددًا الحلاقين وعددهم ثمانية على ما أذكر علمًا

بأن حارة باب شرقي لا يتجاوز طولها حسب تقديري 350 مترًا. وسبب وجود

هذا العدد الكبير من الحلاقين طريقة حلاقة الذقن في ذلك الزمن بواسطة

الموس الحاد جدًا وهذا عمل خطر نسبيًا يتطلب دقة كبيرة في استعماله.

لذا كان عدد كبير من رجال الحارة يفضلون الذهاب إلى الدكان لحلاقة

ذقنهم عوضًا أن يأتيهم الحلاق إلى منزلهم أو أن يحلقوا ذقنهم بأنفسهم،

فيلتقي الأصدقاء والجيران هناك ليستمعوا إن سنح الوقت إلى عزف على

العود الذي كان يتواجد في ذلك الزمن عند أكثر حلاقي الحارات وأذكر من

هؤلاء الحلاقين توفيق مخشن (معلم الكار) وميشيل شنان والكسَّاب وبهيت

وجوزيف نهرا وقد نسيت أسماء الآخرين.

وكان أيضًا في الحارة الخضرجي ابراهيم وآخر اسمه دانيال والنجَّار

سركيس وابنه حبيب واللحام محمد وابن عمه سليم وكان هذا الأخير مهيبًا

بقنبازه وطربوشه وشاربيه، والكندرجي الأرمني مغرديش، وسليم أبو ناصيف

صانع وبائع الحلوى الشهير، وخاصة "القرن بقشطة" الذي لا ينسى طعمها

اللذيذ أبدًا كل من ذاقه ولو مرة واحدة، والفرَّان سركيس (وكان أغلبية

الفرَّانين في ذلك الوقت اسمهم سركيس وهم من معلولا)، وجوهرة لتصليح

الكهرباء، وباشورة العملاق للصحية، وهبّي الدهَّان (طرش) وعباس

السمَّان (أي البقّال)، وبائع البوظة (اسكيمو) وكذلك خان الشمشيخ في

القشلة لمبيت عدد من عربات الخيل التي كانت تستعمل بمثابة "تكسي" في

أيامنا هذه وغيرهم. كما كان هناك محلات معروفة ومشهورة في باب توما

نقصدها عند الحاجة كمحل الزمَّاط لمبيع أدوات وألعاب مختلفة وكذلك علب

السيكارات "باكيت" وكان المعروف منها حسب ما أذكر سيكارة بافرا وخانم

وتطلي سرت ولوكي سترايك وكامل

Camel

وجيتان

gitane

وغيرها، ومكتبة ريمون شاشاتي التي كانت تحتل قسمًا من دكان أبيه

الحلاق، ومطبعة الصيداوي وبائع الحلوى والبوظة ديروان، واستديو

الشهبندر للصناعة السينمائية في بناء سينما هبرة (وأعتقد أنه كان أول

استديو في دمشق)، وبقالية الملّا ومعلوف وأخرى لحلاوة، والحلاق قاروط

الذي كان يتواجد في واجهة دكانه صفين من قوالب نحاسيَّة لكبس الطرابيش،

ومحل نفش للخرداوات، وصاروخان (أدوات وهدايا مختلفة) ومحل رومية وشلهوب

لصناعة الأحذية، وأنور شمندي لبيع الزهور وبطبوطة لبيع الأسماك وغيرهم.

وكان يتواجد في هذا الحي بعض الشخصيات الفولكلورية تُصادف بشكل شبه

دائم في باب شرقي وباب توما مثل ديبو بائع الكاتو المتجول، وأرسين

البويجي الأرمني، وعبد النور وشقيقته، ومدموازيل فؤاد، وشفيقة بأّه

"بقّه"، وكانت هذه امرأة شمطاء ذات عمر غير محدد غريبة الأطوار، ومخيفة

بنظراتها في بعض الأحيان، ترتدي ثيابًا بالية وتمضي تائهة دون هدف

غارقة في ضباب عالمها وظلامه، تتمتم مع نفسها أو تصرخ بدون سبب، كنا

نخاف منها نحن الأطفال ونتجنَّبها، ولم نعرف أبدًا من هي ومن أين جاءت.

كما كان يوجد في حارات باب شرقي والسلطاني وباب توما، أربع صيدليات وهي

صيدلية الضباعي وصيدلية كبَّابة (التي أصبحت فيما بعد لجورج بنّا)

وصيدلية دياب وصيدلية حتحوت. كما كان يوجد عدد من العيادات الطبيَّة

كعيادة الدكتور أنطون قشيشو (للأطفال) والدكتور حنين شلهوب (طبيب

أسنان) في باب شرقي، والدكتور ألفريد شار والدكتور ابراهيم قندلفت

(أطباء أسنان) والدكتور بيلونه والدكتور جورج شلهوب والدكتور جوزيف

سيوفي والدكتور ايلي غيّه والدكتور إيلي نعمان (صحة عامة) في باب توما.

كما كان هناك عدد من الأطباء من ساكني الحارة لكن عياداتهم تقع بعيدًا

عنها وأذكر منهم الدكتور خليل فرح، والدكتور مارسيل عرقتنجي والدكتور

ابراهيم طويل والدكتور جان شنياره وغيرهم.

أما مهنة الخياطة فقد كانت مزدهرة بسبب عدم وجود ثياب جاهزة في ذلك

الوقت، ويتطلب صناعة أو خياطة الطقم الرجالي أو الثوب النسائي مدة

أسبوعين أو أكثر مع عدد من الزيارات للتأكد من القياس وصحة العمل علمًا

بأنه كان على الزبون أن يبتاع القماش الذي يناسبه من المحلات المختصة

في أسواق الحميدية أو غيرها كمحلات شبيب أو زيات أو مخشن أو قدسي للجوخ

الانكليزي ومحل عنحوري للجوخ الفرنسي ماركة

Dormeuil،

وكان مقياس البيع هو وحدة اليارد الانكليزية

“Yard”،

أما القماش لصنع البرادي والثياب النسائية فكانت تعتمد وحدة "الضراع"

أي الذراع وهي تعادل 70 سم تقريبًا. أذكر أنني صَحَبت والدتي مرارًا

عندما كنت طفلاً إلى منزل الخيَّاطة لأخذ القياس وتجربة الثوب

(الفستان) قبل انتهائه، وأذكر ثلاثًا منهن كانت من أشهر الخياطات في

باب توما والقصاع وهن السيدات شفيقة أبو حمد، وروز عبدو وإدما جدَيّ،

مع وجود الخياط سمرا في حارة بولاد (باب توما) الذي برع في خياطة

المعاطف (المانطو) النسائية. أما الخياطون للرجال فأذكر منهم ذكي سرحان

ورزق الله سيّور في حارة الزيتون وصايغ في سوق الحميدية.

ومن الملفت للانتباه بأنه كان هناك عدد من سكان الحارة والحي يتمتع

بطول القامة وذلك في زمن كان الطول الوسطي للرجال يبلغ 165سم – 170سم.

وللنساء 158 سم – 162سم، وقد لاحظت هذا الأمر بين أفراد عائلتي وأقاربي

وجيراني حيث كان عدد من طوال القامة رجالاً ونساءً ممن يزيد طولهم عن

180سم وربما يصل إلى 185سم أو أكثر. وأتذكر من هؤلاء نساءً ورجالاً من

عائلات عنحوري وهواويني وقشيشو وبيطار وقيومجي وطويل وفضّول وصالحاني

وشامية وصحناوي وبلدي وخياطة وعرقتنجي ورومية وكردوس... وغيرهم.

أما الحياة الاجتماعية في الحارة فكانت نشيطة ودائمة تسودها كما أذكر

روح المودة والمحبة والسرور وكذلك روح التعاون والتعاضد في أيام اليسر

والعسر. وكان البيت الواحد يضم ما لا يقل عن ثمانية أو عشرة أفراد يكون

معظمهم في حركة دائمة في داخل أو خارج البيت، يزور الناس بعضهم بعضًا

بمناسبة أو بدون مناسبة وتبقى أبواب بيوتهم بشكل عام مفتوحة في فصل

الصيف لاستقبال أي قريب أو جار أو ضيف يرغب بالدخول والزيارة. وهذا

الأمر لا يطبق على الغريب الذي يُلاحظ وجوده فور دخوله أو مروره في

الحارة فيُسأل عن سبب وجوده ومن هو الشخص الذي يقصد زيارته. وهذا

التصرف كان عاديًا في الحارات والأحياء مما يجعل السكان يشعرون

بالطمأنينة والأمان على أنفسهم وعلى أولادهم.

كان الهاتف أو التلفون نادر الوجود عند السكان ولم يتم تركيب الهاتف

الآلي في دمشق وبأعداد محدودة إلا في نهاية الأربعينيات أو أول

الخمسينيات من القرن الماضي. ولا يزال بحوزتي ويعمل جيدًا أحد هذه

الأجهزة السوداء اللون ماركة أريكسون وعليها شعار النسر السوري. لذا

وجب على كل عائلة تحديد يوم أو تاريخ ثابت من كل شهر للاستقبال بشكل

رسمي وعام لكل من يرغب الحضور والزيارة دون سابق موعد. وتُقدم للضيوف

خلال الزيارة المشروبات الساخنة من قهوة وشاي وحلويات عربية في موسم

الشتاء ومشروبات باردة من ليمون أو توت أو ماء الورد مع قطع من الفاكهة

المجففة مرفقة بالمعمول والعجوة والبرازق في موسم الصيف.

وأذكر بأن جدتي وترافقها أحيانًا والدتي كانتا تذهبان لحضور بعض هذه

"الاستقبالات"، كما أنه كان لجدتي أيضًا يومًا محددًا من كل شهر

للاستقبال في منزلها. وأذكر من هذه الأحداث "يوم الاستقبال" لكل من

الست سعدى قشيشو والست نور شاوي والست نبيهة زيات والست أسماء بيطار

والست عفيفة خوّام والست أسماء مخشن والست ماري جبّور والست زاهدة كاتب

(جدّتي). كما أذكر منهن الأخوات الثلاثة كحيل وهنَّ: الست يمنى غانم

والست نجلاء قيومجي والست ماري قشيشو. وكان البعض منهن يجتمعن مساءً

وأكثر من مرة في الأسبوع للعب الورق (الكونكان) في بيت إحداهن.

ومن الشخصيات التي مازالت موجودة في ذاكرتي حتى الآن وكنت أعتبرها

مميزة لسبب أو لآخر من حيث الشكل أو أناقة اللباس أو الفكر أو جميل

الحديث والطبع: خالي جورج كاتب وابن خالة والدتي سليم بيطار وعمه

الخواجه موسى بيطار، وكان هذا الأخير الجليس الشبه الدائم لجلسات الورق

مع السيدات المذكورة سابقًا، والخواجة حنين خوّام (وهو خال والدتي)

والخواجة نقولا قيومجي وكان طويل القامة مهيبًا في عباءته وطربوشه

وشاربيه يركب فرسًا أبيضًا جميلاً يأويه في غرفة خاصة في منزله في حارة

الزيتون. وكنت أحاول دائمًا حين ذهابي أو عودتي من المدرسة أن أرى هذا

الحصان الجميل من خلال نافذة غرفته المطلة على الحارة. وجارنا روبير

قشيشو الفارع الطول، وجارنا الآخر الوزير حنين صحناوي وشقيقه النائب

جورج صحناوي الذي كنت أرى فيه شبه كبير للممثل شارلي شابلن، وأنطون

سيوفي، وابراهيم شاوي الذي كان يركب ويسوق بنفسه عربة أنيقة يجرها حصان

واحد عندما يتوجه إلى مزرعته التي يملكها في إحدى قرى الغوطة، وعمّي

المحامي جان عنحوري وغيرهم...

إن حارة باب شرقي لا زالت موجودة حتى الآن، وكذلك بعض البيوت والأبنية

التي عرفتها أثناء حياتي هناك. لكن أكثر سكانها رحلوا أو ماتوا ففقدت

بذلك جوهر روحها وأصالة نسبها. إنها في الوقت الحاضر تحيا من جديد مع

سكان قادمين جدد يحاولون التوفيق بين القديم والجديد، لإحياء ما تبقّى

من تراثها وتاريخها، وهذه سنَّة الدنيا في الزوال وبعث الحياة.

إن مصاحبة الأموات بالذكرى هو نوع جميل من الصحبة الدائمة والعشرة

الباقية، وصفه الدكتور طه حسين بقوله:

وما أعرف شيئًا أوفى في العشرة، وأحرص في المصاحبة من الموتى إذا كانوا

أعزاء على نفوسنا، وكانوا ينزلون في قلوبنا.

دمشق 22 تشرين الأول 2015

*** *** ***